初期の一人芝居から始まりその後2回の舞台公演で構成される作品群です。

その1 初期の一人芝居

『洋楽コトハジメ』

~明治に洋楽を事始めて、J-ポップへ。その深淵を求めて~

【概要】

明治に洋楽をこと始めて、J-ポップなる洋楽天国に至る現在までの過程の深淵を探る、ひとり楽劇。

西洋からきた音階・ドレミファソラシの7つの音と、日本で親しまれていた5つの音階。

チェーホフの「煙草の害について」ならぬ「邦楽の害について」語る人物が主人公。

開国以後、西洋のものがたりを生きようとしてきた私たちの先達は、どんな幻想を抱いてきたのだろうという観点から描いた作品。

作・演出 平松れい子

キャスト 熊谷知彦

振付 田村裕子

都々逸ドレミ体操作曲 早坂佳子

宣伝美術・青木祐輔

音響・杉澤守男

【日時】2007年10月

【場所】東京・門仲天井ホール

その2

『ノート/トーン』音楽家・オオルタイチを主役に据えてフィーチャーした音楽劇。

Jポップと音楽史を混交して、身体感覚;ノート・トーンの基準を探っていく。

トランスフォーム(変容)していく感覚、ドレミの12音階に光をあてた音で音楽史を紡ぐミュージカル。

【作・演出】 平松れい子

【音楽】 オオルタイチ

【出演】

オオルタイチ http://www.okimirecords.com/

佐藤美佐子

熊谷知彦

山本紗由 https://yamamoto-sayu.com/

野口俊丞

【スタッフ】美術 青木祐輔/音響 杉澤守男/照明 南香織/情宣・受付 柿崎桃子/体操振付 田村裕子/体操作曲 早坂佳子/記録写真 KEI OKANO

助成: 芸術文化振興基金/協力: OKIMI RECORDS, 試聴室, にしすがも創造舎アーカイブ 船田巧

【会場】東京・元鉄工場 テアトロドソーニョ

【助成】芸術文化振興基金・多分野共同等芸術創造活動

【チケット】全席自由前売り¥3,000 当日¥3,500

【ストーリー】

『シカゴハウスとドビュッシーを足して2で割ったようなJポップで、オリコンヒットチャート100位以内の曲をつくるよ』と豪語する統合不全気味のシンガーソングライター。『あなたは今世紀のジョン・ケージになるわ』と応援する彼女の父親はビートルズを生演奏して著作権協会に訴えられ、音楽とは何かという問いを前に様々な手段を用いて平穏な心を保とうとするが……

2007年に門仲天井ホールにて行われた「洋楽コトハジメ」を全面的に書きかえ、俳優だけでなく、シンガーソングライターであるオオルタイチ(http://www.okimirecords.com/)を迎え新作として上演いたします。 わたしたちの体や感覚は、なにを基準に心地良さや心地悪さを感じるのか。トランスフォーム(変容)していく感覚、音程・味覚・響き(ノートやトーン)、ドレミの12音階に光をあてたドラマのなかで、音楽を見つめます。

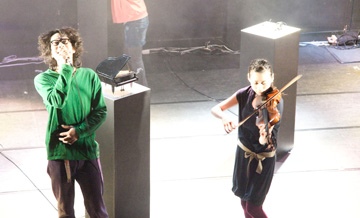

【舞台】舞台には黒い、胸の高さほどの台が並び、iPhone、三味線、バイオリン、サンプラー、ミキサー、CDJといった楽器・機器が置かれている。ときに出演者がそれらを手にし、オオルタイチが手にかけた楽曲の数々を、めくるめくシーン展開のなかで演奏する。

【劇評】

「ノオト/トオン」~デジタル社会へのノスタルジックな抵抗

渡辺正幸・日本経済新聞記者

IT(情報技術)に絡めとられた現代社会にあって、人間性の回復を主張した作品。もちろん、役者にシュプレヒコールを繰り返させるようなテーマ主義ではない。人間の多様性、ひいては神性を、音楽を奏でる若者の日常を通じて描き出し、観客に心地よさを感じさせる。

舞台には黒い、腰の高さほどの台が並ぶ。台の上には三味線、バイオリン、CDJといった楽器が置いてありピンスポットで照らされている。台はビルの柱を切りとったようにも見える。機能美に寄り添いながらも反発していく、現代人の二面的な性格をイメージさせている。

ものがたりの前半で「シアトルで篠笛を吹く」というシーンが語られる。かすれていて、それでいて凛(りん)とした音が遠い異国で響きわたる。

シアトルというと、ボーイング本社やスターバックス本社があるが、この作品ではITの巨人、マイクロソフト社への抵抗ともとれる。

ITによって人間の感覚ではとらえきれない領域の音は、0と1で符号化できる。デジタル情報のひとつともいえる’ドレミ音階’のすき間も、周波数をどこまで細かく刻むかの問題である。また中盤では、洋楽が学校教育に取り入れられた明治時代のエピソードが語られる。もしもデジタル符号を使わなければ師匠から弟子へ、直接に音を伝えるアナログ情報の伝達制度が必要だ。

しかしこうした制度はいったん失われると再現できない。楽譜さえなかった古代の音の響きを記憶しているのは、もはや神だけだろう。

平松れい子の舞台で今回も感じるのは、眠りの中で夢が漂うような不安だ。夢の中で立ち上がってくる役者は、舞台の幕が下りるとともに墓に戻る運命にある。

音楽好きな仲間との演奏シーンは華やかで楽しげだが、終わると日常の不安に戻る。

楽器の音は本来は秩序がないが、曲という形式でまとめていくことで神が降りる舞台が出来る。それではITは神を降誕させられるのだろうか。

ここでITの力を強く否定できれば、人間賛歌としてめでたく終結する。

宗教家であれば何のてらいもないだろう。しかしこの舞台ではそれをあえて否定することをしない。

人が言葉で物を考えるのならば、コンピューター言語もある程度は創造性を発揮できるはずだ。神性を帯びないとは断言できない。メディアとしての波及力、破壊力では、ITはすでに生身の役者が立つ演劇をしのいでいる。

人は劇場に足を運ぶ代わりにIT空間に次々とアバターを送り込んでいる。

アバターが自ら成長しながら永久に生き続けることなどないと、われわれは断言できるのだろうか。

舞台「ノオト/トオン」は、さまざまな問いを観客に投げつけた。

【ポスト・パフォーマンストーク】

モーリー・ロバートソン氏(国際ジャーナリスト、ミュージシャン) http://officemorley.com/

佐々木敦氏(音楽批評家・評論家・HEADZ代表) http://www.faderbyheadz.com/

その3 ライブとレクチャーを交互に開催するイベントと共に発表された作品。

『洋楽事始メ』 Our Western Music Studies

From the Day We met 12-Tone Scale To Japanese “J” Pop

第一弾の「洋楽コトハジメ」、第二弾の「ノート/トーン」を経て、第3弾としてライブ&レクチャーを交互に開催するイベントの中で発表された作品。

音楽上の概念である「調性」を、平均律が輸入された文明開化以後150年の時空を超え、音楽と人とのアンサンブルにアサインを試みる調性オンガク演劇。

12音階平均律と感覚と知覚とゆらぎとJポップ……

バンド生演奏のような4名の俳優が織りなす75分ノンストップメドレーお芝居。

本作品は、横浜トリエンナーレ2011期間中の9月~11月に合わせ、公開稽古(9月)→レクチャー&サウンドライブ(9月)→第1回上演(10月)→レクチャー&サウンドライブ(10月)→第2回上演(11月)、といった形のワークインプログレスが試みられ、『洋楽事始メ』という同じテーマを掲げた音楽と演劇のあたらしい融合の形が実現されました。

〈出演〉

田中夢

熊谷知彦

モリィ・バーンズ

平松れい子

〈スタッフ〉

作 演出:平松れい子

楽曲提供: オオルタイチ、Joseph Nothing、Morry Burns、竹内律

美術・照明: 青木祐輔

衣装: さとうみちよ(Gazaa)

記録: 岡野圭、柴田聡子

制作: 根津悟、後藤久美子

企画・制作: ミズノオト・シアターカンパニー、試聴室 2011

共催: NPO法人 黄金町エリアマネジメントセンター

会場:黄金町・高架下新スタジオSite D

Lecture & Sound Live About YOHGAKU-KOTOHAJIME.

“洋楽事始メ”に関連するレクチャー&サウンドライブ

演劇作品とともに、そのバックボーンとなっている音楽のあれこれを考えるレクチャー&サウンドライブ。日常何気なく耳に入ってくる「音楽」を様々な角度から解剖・研究していくというイベント。

●レクチャー岡ノ谷一夫 (http://bio.c.u-tokyo.ac.jp/laboratories/okanoya.html)

×

●サウンド ライブ:福岡ユタカ(https://web.archive.org/web/20180530170655/http://yencalling.com/)、横川理彦

言語の起源を小鳥のさえずりで研究する生物言語研究者、岡ノ谷一夫氏。

音によってコミュニケーションを取ろうという脳の根源的な機能や、言葉の獲得のプロセスなど個性溢れる研究で知られる。

ミュージシャン・福岡ユタカ氏は、近田春夫とヴィブラトーンズ、PINKといったバンドで活躍した後、その類い希なる歌唱力でフリーヴォーカリゼーションを中心にソロ活動を開始し、世界各地の民俗音楽や、 自らの故郷の伝統芸能「石見神楽」とのコラボレーションを積極的に展開している。

このレクチャーライブでは、

電子楽器と各種生楽器を併用する独自のスタイルで知られ、4-D、P-Model、After Dinner、Metrofarceなど数多くのバンドにも参加している横川タダヒコ氏も加わり、岡ノ谷一夫氏のレクチャーと福岡ユタカ氏のライブをとおして、音楽と言葉の関係を探求する試みとして実施された。

●レクチャー:モーリー・ロバートソン( http://officemorley.com/)

×

●サウンドライブ;モーリー・ロバートソン、mo:ld

国際ジャーナリスト・アーティスト・ラジオDJ・マルチプレイヤーとしての顔を持つモーリー・ロバートソン氏。

モーリー氏持参のサージ・アナログシンセサイザーの演奏を交えながら、これまで辿ってきたモーリー氏の音に関する知見の変遷や 調性・脱音階などをまじえたトークを「レクチャー・パフォーマンス」という新たなスタイルにて上演した。

進行はミズノオト・シアターカンパニーの平松れい子が担当し、 mo:ld(Kumax、Marina Yanagisawa、Morry Burns)の演奏が随所にカットアップされた。

物音が、響を経て調性を得ていく過程の、状態変化をドキュメントとして公開した。

●レクチャー&サウンドライブ 高良久美子 、青木タイセイ、クルト・ワイル

即興からミュージカル、映画音楽、クラシックまで、幅広く活躍するパーカッショニスト・高良久美子氏と

ジャズをベースにJ-POP、ラテン、インプロと様々な分野を行き来する、青木タイセイ氏。

二人が敬愛する、クルト・ワイルの楽曲をDUO形式にアレンジして演奏。 クルト・ワイルは1920年代~1940年代に活躍したドイツ出身の作曲家。クラシック~ミュージカル、 演劇音楽を数多く手がけ、「三文オペラ」をはじめ、数多くの曲が現在でも歌い継がれている。 レクチャーは、クラシックとジャズ、アカデミックに西洋音楽を学んできた二人に、

作曲やアレンジのこと、楽譜のことなどを経験談をもとにわかりやすく解説いただいた。

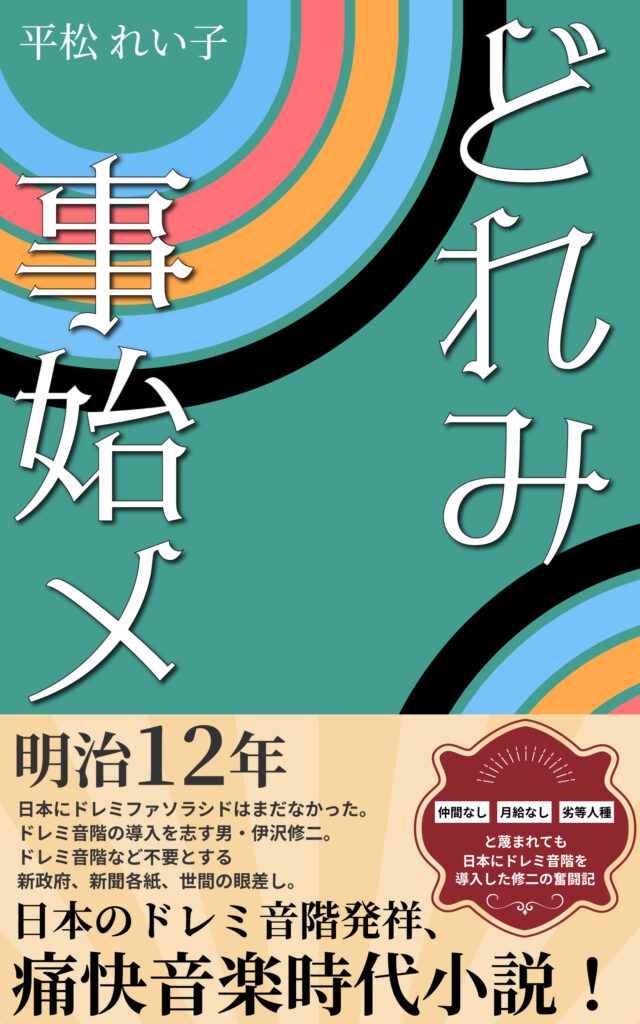

その4 小説「どれみ事始メ」

ドレミファソラシド音階を明治初期に導入した伊沢修二とそのチーム・音楽とりしらべ係のことを小説にし、Kindle出版しました。

稚拙な箇所多々ありますが、ぜひお読みいただけますと幸いです。

明治12年、日本にドレミファソラシドはまだなかった。

ドレミ音階の導入を志す男・伊沢修二。

ドレミ音階など不要!とする新政府、新聞各紙、旧来の音楽家たち……

仲間なし、給料なし、劣等人種とさげすまれても、

日本にドレミ音階を導入した修二の奮闘記。

日本のドレミ音階発祥、痛快音楽時代小説!