国際舞台芸術ミーティング in 横浜 / TPAM in Yokohama ショーケース参加作品

「シェークスピアは、マクベス夫人になぜ「Unsex me here.」と言わせたのか?」

この疑問を切り口としてシェークスピア原作の『マクベス』を再考する作品。 「家」と「体」のあいだの服、「モーフィング」といった身体と服の新しいコンセプトを提案する衣装家・さとうみちよと、「写真」によるインスタレーションで社会構造を浮き彫りにするドイツ人写真家・Katrin Paul(カトリン・パウル)と共に、普遍の性原理を考えつつ描いた作品。

わたしたちは「装う」ことで、女性らしさや男性らしさを可視化する世界に生きている。「装い」イコール「らしさ」であり、わたしたちが、そうしようと決めたコミュニケーションのための信号みたいなものである。それは本質ではなくわれわれ人間の決め事であり、情報である。

「Unsex me here」という台詞は、マクベス夫人が、夫のもしくは自分の権力を得るために、性の「装い」という情報を捨て、悪魔に股をひらき、自らの本質に迫ろうとする言葉である。

この言葉は、どのように『マクベス』という作品全体をあらわしているのか?

そんな観点からマクベスを描いてみた。

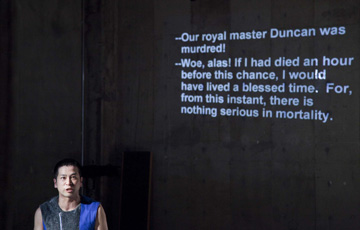

舞台は「マクベス」のリハーサル。

出演者たちはマクベス夫人の台詞「アンセックス・ミー・ヒア。」の意味合いを探っていく。

男が着たかった服を男が脱がせ、女が着たくなかった服を女が着せる。

足の引っぱり合いをしつつ、行き着く先は何処に?

すべての未来の男子と女子のために。

【原作】W.シェークスピア

【構成・演出】平松れい子

【衣装】さとうみちよ(Gazaa)

【写真】Katrin Paul

【ドラマトゥルグ】小澤英実

【美術】青木祐輔

【音響】杉沢守男

【照明】佐々木真喜子(ファクター)

【受付】菅原さちゑ

【記録写真】岡野圭

【記録映像】佐々木誠

【Webアーカイブ】船田巧

【ポスト・パフォーマンストーク】湯山玲子氏(編集者 (有)ホウ71代表取締役)

【出演】熊谷知彦、西田夏奈子、桑原滝弥、市川瑠璃子、立本雄一郎、大串三和子

【上演日時】 2011年2月19日(土)~21日(月)全4回公演

【会場】横浜BankART Studio NYK 1F

国際舞台芸術ミーティング in 横浜 / TPAM in Yokohama ショーケース参加作品

【助成】芸術文化振興基金・多分野共同等創造活動

【協力】BankART Studio NYK、PARC – 国際舞台芸術交流センター、にしすがも創造舎

【主催】ミズノオト・シアターカンパニー

舞台には大きく太い柱が立つ。床には写真–素顔の顔と仮面のように装った顔の大写しが段階的に映し出されたものが敷かれている。舞台右側には楽屋と見られる化粧前が、また制作中と見られる衣装がトルソ・ボディーに着せられている。

俳優はときに台詞あわせをし、ときに床に敷かれた写真の上を舞台に見立て、マクベスのシーンを演ずる。素顔の俳優と、シェークスピア作『マクベス』の登場人物の役を纏った俳優が錯綜し、シーンが展開されていく。

【劇評】

もっとも斬新で、もっとも正統的なシェイクスピア劇

平松れい子構成による『アンセックス・ミー・ヒア』は、シェイクスピアの『マクベス』を想像の原基としてジェンダー問題を軸に展開する刺激的な舞台である。場面は楽屋裏でもあり、リハーサル中のステージでもあって両者を区切る明確な境界はない。さらにリハーサルかもしれないが本番かもしれない。また観客としてみていて、ここからはいよいよ『マクベス』から離脱した独自の世界だと思った瞬間、『マクベス』の世界であったことに気づき愕然とすることが何度もあった。『マクベス』を見ながら別の世界を夢にみていたところ、それこそが『マクベス』の世界だったという衝撃。『マクベス』(起源)と非『マクベス』(派生としての『アンセックス・ミー…』)の境界もなくなっている。

斬新な『マクベス』のオフシュートであると同時に、どこに出してもまぎれもなく『マクベス』であるという、この特異性が、この作品の劇的効果の原盤ではないか。つまり構成者は、まさに『マクベス』を破壊するのではなく構築し再構成せんとしている。この点は、日本の舞台よりも海外での公演によってこそ、よりよく理解されるのかもしれない。すぐれた英語字幕も用意されていた。海外公演の準備はできていると考える。

今回のパフォーマンスでは、ジェンダー問題は、『マクベス』における衣服のイメージという古典的主題を経由して、ジェンダーを着たり脱いだりするという主題あるいはジェンダーの解放と呪縛の主題へと練り上げられている。ここには裸(オリジナル)と衣服(ジェンダー)との明確な二分法はなくなっている。この作品が『マクベス』の上演なのか原型をとどめないほどの翻案なのかわからないのと同じように、ジェンダーと脱ジェンダーの試みは、両者の境界の消失を招来するように思われる。ジェンダーの〈作り物〉性を見抜いた瞬間、ジェンダーは超越されずに、逆にジェンダーに呪縛されてしまうというパラドックスが、ここでは痛ましいまでに反復される。その意味で、『マクベス』と『アンセックス……』は、ジェンダーと脱ジェンダーとの関係に似て、対抗的な相対化がともなうとき、対象は克服されずに強度を増すというジェンダーの問題をみごとにあぶりだしている。ここに演技者と構成者の洞察の鋭さをみた。ジェンダーは、その虚構性を暴かれる時にこそ、真性の力を帯びるとでもいえようか。

このことは演技者たちが裸体になる一歩手前で、なにやら、よくわからない布を身にまとっていることからもいえる。もしこれが上演上の制約(無修正の裸体の提示がご法度)でないのなら、ここでは、裸体であるべきところ布をまくことで、裸体というオリジナルすら消失させているまさにオリジナルなき模倣としてのジェンダーというイメージを、強烈なかたちで立ち上げていることになる。この試みには、深く感銘をうけた。

しかし、やはり上演上の制約ではという思いもある。演技者たちが全裸で動き回ったほうがいいのではないかという場面がいくつもあった。全裸で動く肉体と、ファッションデザイナーたちの最新流行ファッションの模索とを、演劇空間で対比させることで、かなり強烈な二極構造のなかでジェンダーを考える可能性も残されている。つまり過剰なほどの赤裸々さをともなう全裸と過剰なファッションとの過剰性対決。それは日本ではむりなら、海外公演での全裸パフォーマンスに期待するしかない。またも海外公演待望論だが、海外での全裸パフォーマンスもまた、今回の作品の完成形のひとつであることはまちがいないと思うのだが。

大橋洋一

英文学者、東京大学文学部教授。著書『新文学入門』(岩波書店)。訳書 エドワード・サイード『知識人とは何か』(平凡社)『音楽のエラボレーション』(みすず書房)ほか